「最近、愛犬のお尻あたりから、なんともいえない独特の臭いがする…」

「最近、愛犬のお尻あたりから、なんともいえない独特の臭いがする…」

「お尻を地面にこすりつけて歩く『お尻歩き』を頻繁にするようになったけど、これって何かのサイン?」

もし、あなたが愛犬のこんな変化に気づいたなら、それは「肛門腺」のトラブルが原因かもしれません。犬の肛門腺が臭いという悩みは、多くの飼い主さんが一度は経験する身近な問題です。しかし、放置してしまうと炎症や、最悪の場合には破裂してしまうこともある、決して軽視できないサインなのです。

この記事では、そんな飼い主さんの不安を解消するため、獣医学的な情報に基づき、「犬の肛門腺」について徹底的に解説します。

この記事を読めば、以下のことが全てわかります。

-

そもそも肛門腺とは何か、その役割と臭いの正体

-

なぜ肛門腺が溜まって臭くなるのか、その原因

-

見逃してはいけない、ケアが必要な5つのサイン

-

自宅でできる安全なケア方法と、絶対にやってはいけないこと

-

動物病院へ行くべきかどうかの判断基準

-

トラブルを繰り返さないための予防法

この記事は、あなたの「どうしよう…」を「こうすればいいんだ!」という自信に変えるための完全ガイドです。さあ、一緒に愛犬の健康を守るための正しい知識を学び、不安を解消していきましょう。

そもそも犬の「肛門腺」とは?役割と臭いの基本を解説

まず、犬の肛門腺とは何か、その基本的な役割と臭いの正体について解説します。なぜなら、正しい知識を持つことが、飼い主さんの不安を解消し、適切な対応をするための第一歩だからです。未知のものへの不安を取り除き、正しい知識で安心感を得ましょう。

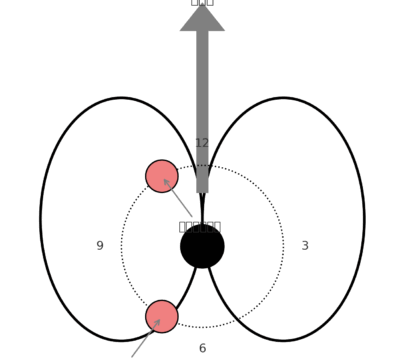

正式名称は「肛門嚢」!肛門腺の正しい位置と構造【図解あり】

一般的に「肛門腺」と呼ばれていますが、獣医学的な正式名称は「肛門嚢(こうもんのう)」と言います。これは、分泌液を溜めておくための袋状の器官です。

位置: 肛門を時計に見立てたとき、ちょうど4時と8時の方向に1対あります。

構造: 皮膚の下に埋もれている小さな袋で、細い管(導管)を通って肛門のすぐ内側につながっています。この袋の中で、特有の臭いを持つ分泌液が作られます。

通常、犬が排便する際に、便が肛門嚢を圧迫することで、この分泌液が便と一緒に少量ずつ排出される仕組みになっています。

個体識別の名刺代わり?犬にとっての肛門腺の3つの役割

では、なぜ犬にはこのような器官があるのでしょうか。実は、肛門腺には犬社会を生きる上で重要な役割があります。

-

個体識別のマーキング

犬がお互いのお尻の臭いを嗅ぎ合うのは、挨拶の一環です。肛門嚢液の臭いは、人間でいう指紋のように一頭一頭異なり、性別、年齢、健康状態などの情報が含まれています。つまり、肛門腺は「自分だけの名刺」のような役割を果たしているのです。 -

縄張り(テリトリー)の主張

排便時に分泌液を排出することで、自分の縄張りを他の犬に知らせるマーキングの役割も担っています。 -

感情表現(スカンクの役割)

犬が極度に興奮したり、恐怖を感じたりしたときに、肛門嚢液が意図せず噴出されることがあります。これは敵から身を守るための、スカンクのような役割の名残だと言われています。トリミングサロンや動物病院で、愛犬が急に臭くなった経験がある方は、このケースかもしれません。

H3-3: 独特の臭いの正体は「肛門嚢液」- 正常な状態とは?

あの独特の臭いの正体は、肛門嚢の中に溜まる「肛門嚢液(こうもんのうえき)」という分泌物です。これは、皮脂腺やアポクリン腺から出る分泌物が混ざり合った液体です。

正常な肛門嚢液の状態は個体差が大きいですが、一般的には以下のような特徴があります。

-

色 : 黄色〜茶褐色、黒っぽい色など様々です。

-

粘度 : サラサラした液体状から、泥のようにドロドロした状態まで個体差があります。

-

臭い : 独特の強い臭気がありますが、腐敗したような異常な臭いではありません。

重要なことに、これらの分泌物は毎日作られています。そのため、排便などで正常に排出されないと、袋の中にどんどん溜まってしまい、様々なトラブルの原因となるのです。

なぜ?犬の肛門腺が臭くなる・溜まる3つの主な原因

ではなぜ、正常に排出されるはずの犬の肛門腺は、溜まって臭くなってしまうのでしょうか。ここでは、考えられる3つの主な原因を深掘りします。愛犬に当てはまるものがないか、ぜひ確認してみてください。

原因①:便の状態と食生活|下痢や軟便が続くと溜まりやすい

肛門腺の分泌液が排出される最も大きなきっかけは「排便」です。したがって、理想的な硬さの便が毎日しっかりと出ていることが、肛M嚢を自然に圧迫し、分泌液を押し出すために非常に重要になります。

-

下痢や軟便: 便が柔らかいと、肛門嚢を十分に圧迫できず、分泌液が排出されずに残ってしまいます。これが続くと、どんどん溜まってしまいます。

-

食生活の乱れ: フードが合わない、人間の食べ物を与えているなどで腸内環境が乱れ、便が不安定になることも大きな原因です。特に、食物繊維が不足すると便が柔らかくなりがちです。

原因②:体質・犬種・加齢|小型犬やシニア犬は特に注意

肛門腺トラブルには、犬自身の体質や犬種も大きく関係しています。

-

犬種 : チワワ、トイ・プードル、ダックスフントなどの小型犬は、もともと肛門周りの筋肉が弱かったり、肛門嚢の位置が排便時に圧迫されにくい構造だったりするため、特にトラブルが起きやすいと言われています。

-

アレルギーや皮膚疾患 : アレルギー体質の犬や、皮膚に炎症を起こしやすい犬は、肛門嚢やその周辺も炎症を起こしやすく、導管が詰まりやすくなることがあります。

-

加齢 : シニア犬になると、肛門括約筋などの筋力が全体的に衰えてきます。その結果、分泌液を押し出す力が弱くなり、若い頃は問題なかった子でも溜まりやすくなるケースが多く見られます。

原因③:筋力低下や肥満|分泌液を押し出す力が弱い

日々の生活習慣も、肛門腺トラブルに影響を与えます。

-

運動不足による筋力低下 : 散歩や運動が不足すると、お尻周りの筋力が低下し、排便時に分泌液を押し出す力が弱くなります。

-

肥満 : 体に脂肪がつきすぎると、肛門嚢の周りにも脂肪がつき、物理的に圧迫されて分泌液が出にくくなることがあります。

これらの原因は一つだけでなく、複数が絡み合ってトラブルを引き起こしている場合がほとんどです。

【セルフチェックリスト】見逃さないで!肛門腺ケアが必要な5つのサイン

実際に、どのようなサインが見られたらケアが必要なのでしょうか。このセクションでは、飼い主さんがご自身で「うちの子はケアが必要?」を客観的に判断できるセルフチェックリストを用意しました。特に、見逃したくない行動や見た目の変化をしっかり確認しましょう。

愛犬の肛門腺トラブル セルフチェックリスト

以下の項目に1つでも当てはまるものがあれば、肛門腺に分泌液が溜まっている可能性があります。複数当てはまる場合は、早めのケアを検討しましょう。

□ 行動①:お尻を地面にこすりつけて歩く(お尻歩き)

□ 行動②:お尻や尻尾の付け根を頻繁に舐めたり噛んだりする

□ 行動③:排便のポーズをしてから、実際に出るまで時間がかかる、または痛そうに鳴く

□ 行動④:自分の尻尾を気にして、ぐるぐる追いかける行動が増えた

□ 行動⑤:お尻の周りを触られるのを極端に嫌がるようになった

□ 見た目①:肛門の横(4時と8時の方向)がぷっくりと膨らんでいる

□ 見た目②:お尻の周りの皮膚が赤い、または毛が抜けている

□ 臭い:以前よりも明らかに肛門周りから強い臭いがする

行動でわかるサイン(お尻歩き、舐める、排便を痛がるなど)

上記のチェックリストの中でも、特によく見られる行動のサインについて詳しく解説します。

-

お尻を地面にこすりつけて歩く(お尻歩き)

肛門腺に分泌液が溜まってくると、犬は違和感やかゆみを感じます。その不快感を解消しようとして、お尻を地面にこすりつける行動です。これは最も分かりやすいサインの一つです。 -

お尻や尻尾の付け根を頻繁に舐める・噛む

これも、かゆみや違和感による行動です。この行動が続くと、皮膚が傷ついてしまい、そこから細菌が入って炎症が悪化する可能性もあります。 -

排便時に痛がる・鳴く

肛門嚢がパンパンに腫れて炎症を起こしていると、排便時に圧迫されて強い痛みを感じることがあります。

H3-2: 見た目でわかるサイン(肛門周りの腫れ、赤み、汚れ)

行動だけでなく、直接お尻周りを見て確認することも重要です。

-

肛門周りの腫れ・赤み

健康な状態では分かりにくいですが、分泌液が溜まると肛門の横がぷっくりと膨らんできます。炎症を起こしている場合は、赤みを帯びたり熱を持ったりします。 -

分泌液の漏れ

溜まりすぎた分泌液が、意図せず漏れ出てしまうこともあります。愛犬が座っていた場所や寝床に、茶色っぽいシミと強い臭いが残っていたら、このサインかもしれません。

緊急性の高いサイン|すぐに動物病院へ行くべき症状とは?

以下のサインが見られた場合は、自宅で様子を見たり、自分でケアを試みたりせず、直ちに動物病院を受診してください。

-

肛門周りから血や膿が出ている

-

肛門の横の皮膚が破れて、穴が開いている(肛門腺破裂)

-

痛みが激しく、触らせてくれない、座れない

-

元気や食欲がない、熱があるなど、全身に症状が出ている

これらは、重度の炎症や感染、破裂を起こしている可能性が非常に高い危険なサインです。

自宅でできる?獣医師が教える犬の肛門腺の安全な絞り方と注意点

自宅でのケアを検討している飼い主さん向けに、安全な肛門腺の絞り方を具体的に解説します。しかし、これは非常にデリケートな作業であり、やり方を間違えると愛犬に苦痛を与えたり、状態を悪化させたりする可能性があります。そのため、これから説明する正しい手順と、絶対にやってはいけない注意点を必ず守ってください。

始める前の注意喚起|自宅ケアが向いている犬、向いていない犬

【最重要】

初めて肛門腺絞りを行う場合は、必ず一度、動物病院やトリミングサロンでプロのやり方を見せてもらい、指導を受けてからにしましょう。

準備するものリスト|ティッシュ、手袋、ご褒美まで

作業をスムーズに進めるために、以下のものを事前に準備しておきましょう。

-

使い捨てのゴム手袋 : 衛生のため、また臭いが手につくのを防ぐために必須です。

-

ティッシュペーパーまたはコットン : 大量に用意しておきましょう。肛門に直接あてがって使います。

-

ウェットティッシュ(ペット用) : 絞った後、お尻周りを清潔にするために使います。

-

犬用シャンプーとタオル : シャンプーのついでに行うと、臭いも洗い流せて効率的です。

-

ご褒美のおやつ : 終わった後にたくさん褒めてあげるために。

-

汚れても良い服装と場所 : 分泌液が飛び散る可能性があるので、お風呂場などが最適です。

肛門腺の安全な絞り方 4ステップ

ステップ1:保定(安全に体を固定する)

-

犬を立たせた状態で、飼い主さんは犬の後ろに立ちます。

-

利き手ではない方で、犬の尻尾を優しく持ち上げ、根元をしっかりと支えます。こうすることで、肛門がよく見えるようになります。

-

犬が動かないように、体をしっかりと固定します。二人で行う場合は、一人が犬の頭の方から優しく抱きかかえると安全です。

ステップ2:位置の確認とティッシュの準備

-

利き手の親指と人差し指で、肛門の横(4時と8時の方向)を優しく触り、ぷっくりとした袋(肛門嚢)を探します。米粒〜ブドウくらいの大きさのコリコリした感触があれば、それが肛門嚢です。

-

肛門に直接ティッシュを数枚重ねてあてがいます。これは、分泌液が飛び散るのを防ぐためです。

ステップ3:優しく、的確に絞る

-

親指と人差し指で、肛門嚢を外側から確認します。

-

「下から上へ」「奥から手前へ」押し上げるようなイメージで、肛門に向かってゆっくりと圧をかけていきます。

-

ポイントは、一気に強い力で潰そうとしないこと。チューブの歯磨き粉を、下からじわっと押し出すようなイメージです。

-

正常であれば、液体状またはペースト状の分泌液がティッシュに出てきます。

ステップ4:アフターケアとご褒美

-

絞り終えたら、ペット用のウェットティッシュなどでお尻の周りを優しく拭き、清潔な状態にします。

-

シャンプーのついでに行った場合は、しっかりと洗い流しましょう。

-

最後に、愛犬が「よく頑張ったね!」と安心できるよう、たくさん褒めてご褒美のおやつをあげましょう。

飼い主が絶対にやってはいけないNG行動

適切なケアの頻度は?|絞りすぎは逆効果!

適切なケアの頻度は、犬の体質によって大きく異なります。全く絞る必要がない子もいれば、月に1回程度のケアが必要な子もいます。

絞りすぎは、逆に肛門腺を刺激して炎症の原因になることもあるため、注意が必要です。 愛犬の様子(お尻歩きの頻度など)をよく観察し、かかりつけの獣医師やトリマーさんと相談しながら、その子に合った最適な頻度を見つけることが大切です。

自宅ケアは不安…動物病院に行くべき?費用と処置内容の比較

一方で、自宅でのケアに「やっぱり怖い」「自信がない」と感じる方も多いでしょう。それは決して恥ずかしいことではありません。むしろ、愛犬の安全を考えれば賢明な判断です。ここでは、動物病院での処置内容や費用を解説し、自宅ケアとの比較表でどちらが最適か判断する材料を提供します。

こんな時は迷わず病院へ!プロに任せるべきケース

以下のような場合は、自己判断でケアを試みず、迷わず動物病院を受診しましょう。

-

初めてケアが必要になった場合

-

自宅で絞ろうとしても、うまく出ない、または固形物が出てくる場合

-

すでにお尻が赤く腫れていたり、出血や膿が見られたりする場合

-

愛犬が強い痛みを感じて、触らせてくれない場合

-

飼い主さん自身が、作業に少しでも不安を感じる場合

H3-2: 動物病院では何をする?処置の流れと内容

動物病院では、獣医師が犬の状態を正確に診断した上で、適切な処置を行います。

-

触診・視診: まずは肛門周りの状態を詳しく確認します。

-

肛門腺絞り: 獣医師が的確かつ安全に分泌液を絞り出します。

-

洗浄: 分泌液が固まっていたり、炎症を起こしていたりする場合は、カテーテル(細い管)を使って肛門嚢の内部を直接生理食塩水などで洗浄することもあります。

-

投薬: 炎症がひどい場合は、抗生剤や消炎剤の軟膏を注入したり、内服薬が処方されたりします。

H3-3: 【比較表】自宅ケアと病院ケア|メリット・デメリット・費用目安

| 項目 | 自宅ケア | 病院ケア(動物病院・トリミングサロン) |

| メリット | ・費用がかからない<br>・いつでも手軽にできる<br>・愛犬とのスキンシップになる | ・安全かつ確実<br>・病気の早期発見につながる<br>・飼い主の精神的負担がない |

| デメリット | ・やり方を間違うと危険<br>・病気のサインを見逃す可能性<br>・飼い主の技術と知識が必要 | ・費用がかかる<br>・通院の手間がかかる<br>・犬がストレスを感じることがある |

| 費用目安 | 0円 | 500円〜3,000円程度<br>※初診料や他の処置(洗浄・投薬)の有無で変動します。 |

H3-4: 放置は危険!肛門嚢炎や破裂など、悪化した場合のリスク

肛門腺に分泌液が溜まった状態を放置すると、以下のような深刻な病気に発展する可能性があります。

-

肛門嚢炎(こうもんのうえん)

溜まった分泌液の中で細菌が繁殖し、肛門嚢が炎症を起こした状態です。強い痛みや腫れを伴います。 -

肛門腺破裂

炎症がさらに悪化し、肛門嚢が化膿して限界に達すると、皮膚を破って膿や血が噴き出してしまいます。皮膚に穴が開き、激しい痛みを伴うため、外科的な処置が必要になることもあります。 -

肛門周囲腺腫(こうもんしゅういせんしゅ)

肛門の周りにある別の分泌腺が腫瘍化する病気で、高齢のオスに多く見られます。肛門腺のトラブルと間違えやすいため、自己判断は禁物です。

これらの病気は、早期に発見し、適切に処置すれば重症化を防げます。だからこそ、「おかしいな」と思ったら、早めに専門家である獣医師に相談することが何よりも重要なのです。

臭いを繰り返さない!肛門腺トラブルを予防する3つの日常習慣

最後に、一度トラブルが起きた後も、また繰り返さないための予防法をご紹介します。肛門腺絞りはあくまで対症療法です。根本的な解決のためには、日々の生活習慣を見直すことがとても大切です。日々の少しの心がけが、愛犬の健康維持に繋がります。

予防①:食事管理|適切な硬さの便を促すフード選び

前述の通り、肛門腺トラブルの最大の予防は「毎日、健康で適度な硬さの便をすること」です。

-

食物繊維 : フードに含まれる食物繊維は、便の量を増やし、適度な硬さを保つのに役立ちます。愛犬の便が常に柔らかい場合は、食物繊維が豊富なフードを検討してみるのも良いでしょう。

-

フードの見直し : 今のフードが愛犬の体質に合っていない可能性もあります。

-

水分摂取 : 適度な水分摂取も、良好な腸内環境と便の状態を保つために重要です。

予防②:適度な運動|お散歩で筋力アップ&ストレス発散

日々の散歩や運動は、様々な面で肛門腺の健康に良い影響を与えます。

-

筋力維持 : 歩いたり走ったりすることで、排便に必要な肛門周りの筋力が維持されます。

-

腸の働きを活性化 : 適度な運動は、腸の蠕動(ぜんどう)運動を促し、快便につながります。

-

ストレス発散 : ストレスもまた、下痢や軟便の原因となります。楽しい散歩は、心身の健康に不可欠です。

予防③:定期的なお尻チェック|日頃の観察で早期発見

病気の予防と早期発見のために最も大切なのは、飼い主さんの日頃の観察です。

-

体を撫でるついでに : 毎日、愛犬とスキンシップを取る際に、尻尾の付け根やお尻のあたりを優しく触ってみましょう。腫れや熱感がないか、嫌がらないかなどをチェックする習慣をつけると、小さな変化にも気づきやすくなります。

-

排便後のチェック : 便の状態(硬さ、色)だけでなく、排便後にお尻をきれいに拭くついでに、肛門周りの状態(汚れ、赤み)もサッと確認しましょう。

まとめ

今回は、多くの飼い主さんが悩む「犬 肛門腺 臭い」問題について、その原因から対処法、予防法までを詳しく解説しました。

最後に、最も重要なポイントをもう一度お伝えします。

-

肛門腺は犬にとって自然な器官だが、溜まりすぎるとトラブルの原因になる。

-

「お尻歩き」や「お尻を舐める」のは、ケアが必要な重要なサイン。

-

自宅でのケアは可能だが、安全第一。初回は必ずプロの指導を受けること。

-

赤み、腫れ、痛み、出血など、異常が見られたら、自己判断せず直ちに動物病院へ。

肛門腺のトラブルは、飼い主さんが正しい知識を持ち、日頃から愛犬の様子をよく観察することで、重症化を防ぐことができる病気です。この記事が、あなたと愛犬の健やかで快適な毎日のために、少しでもお役に立てたなら幸いです。

もし少しでも不安や疑問が残る場合は、ためらわずに、かかりつけの獣医師という最も信頼できるパートナーに相談してください。

コメント